Die Anfänge

Schon bevor im Jahre 1998 in Österreich der EU-weit erfasste Farmland Bird Index eingeführt wurde, schrillten unter Vogelkundlern schon lange die Alarmglocken (Carson 1962). Systematische Erhebungen in UK und Skandinavien dokumentierten einen steilen Rückgang von häufigen Feld- und Wiesenvögeln wie Feldlerche, Rebhuhn, Grauammer, Braunkehlchen und Schnepfenvögeln. Vor allem die Ausräumung der Landschaft durch Rodung von Hecken, Rainen, Brachen und Uferbegleitgehölzen, die Entwässerung von Feuchtflächen („Zehntes Bundesland“) sowie Pestizide schränkten die Lebensgrundlage vieler Wildpflanzen, Insekten, Spinnen und Vögel stark ein.

Aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU wurden seit 1962 vor allem Direktzahlungen geleistet, ohne dass die Betriebe nennenswerte umweltrelevante Gegenleistungen zu erbringen hatten. Dies hatte eine Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion zur Folge und begünstigte die Etablierung großer intensiver Betriebseinheiten. Gleichzeitig ging dies auf Kosten der Strukturen in der Landschaft und deren Bewohner.

Nach dem EU-Beitritt Österreichs war 1995 das österreichische Agrarumweltprogramm ÖPUL eingeführt worden, um die nachteiligen Folgen dieser Entwicklung an Natur, Wasser und Boden zu minimieren und gleichzeitig die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der österreichischen Bauern zu sichern. Seit 1999 gab es in der GAP das Förderprogramm Ländliche Entwicklung (LE), das die LandwirtInnen vor allem für umweltrelevante Leistungen belohnte und in das auch das ÖPUL eingebettet wurde. Auch Naturschutzprojekte außerhalb der Landwirtschaft konnten nun über LE finanziert werden.

Dennoch wurden von 1998 bis 2016 von BirdLife Österreich Bestandsrückgänge von 47 % (Feldlerche) über 82 % (Rebhuhn) bis 95 % (Grauammer) festgestellt (Teufelbauer et al. 2017). Insbesondere die Abschaffung der marktpolitisch motivierten Flächenstilllegungen im Jahr 2009 ließ viele Populationen weiter abstürzen. Schrittweise Verbesserungen der ÖPUL-Fördermaßnahmen ließen 2015 bis 2017 vermuten, dass viele Feldvögel (Feldlerche, Rebhuhn, Grauammer) nun die Talsohle erreicht hatten, während im Grünland (Braunkehlchen) weitere Rückgänge zu beklagen waren (Teufelbauer et al. 2017, Bergmüller et al. 2019). Sorgenkinder wie die Blauracke und der Ortolan waren in Österreich per 2018 jedoch de facto ausgestorben, für Blaukehlchen und Brachpieper vermutete man ein baldiges Aus (Dvorak et al., 2017).

Die Ursachen im Grünland lagen vor allem in der fast flächendeckenden Umstellung von Heu- auf Silageproduktion verbunden mit einer Erhöhung der Mahdhäufigkeit und Düngeintensität – einerseits wurde das Pflanzenartenspektrum in den Wiesen dadurch drastisch eingeschränkt, worunter auch Insekten und Insektenfresser litten, andererseits wurden durch die häufige Mahd noch mehr Insektenstadien und Vogelbruten zerstört.

Die Wende

Durch den anhaltenden Preisdruck am internationalen Markt erkannten immer mehr LandwirtInnen in Österreich und ähnlich strukturierten Nachbarländern, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig nur über besondere Qualitäten (z. B. biologischer Landbau), Pflanzensorten und Nutztierrassen möglich sein würde. 2020 lag der Bio-Anteil in der österreichischen Produktion bereits bei 25 %. Dies bewirkte zunächst zwar einen hohen Intensivierungsdruck auf viele Bio-Flächen, zumal erst in der Förderperiode 2021 - 2027 die pauschale Besserstellung von Biobauern betreffend ÖPUL-Erfordernisse endete. Während die Bio-Nachfrage in Österreich der inländischen Produktion noch lange nachhinkte, zog langsam auch der Konsum nach, sodass die Bioprodukte nicht mehr zur Hälfte exportiert, sondern im Land verzehrt wurden.

Zusätzlich erkannte der Lebensmitteleinzelhandel, dass Biodiversität und Regionalität weitere Merkmale ihrer Produkte sein konnten – zwischen 2010 und 2020 waren Initiativen wie ProPlanet, Blühendes Österreich, Da komm’ ich her!, Projekt 2020 und Wiesenmilch gestartet, die zusätzlich zum Bio-Landbau weitere Akzente im Natur- und Umweltschutz sowie in der Regionalversorgung setzten.

Mit der EU-Budgetkürzung infolge des Brexit wurden schließlich in der GAP die Stimmen immer lauter, dass öffentliche Fördermittel nur für Leistungen im öffentlichen Interesse – nachhaltige Lebensmittelversorgung, Biodiversitätserhaltung, Klimaschutz, Wasserschutz, Bodenschutz – gerechtfertigt seien. Die Bevölkerung war durch die Forschungsergebnisse zu Insekten (Hallmann et al. 2017) und Vögeln zunehmend bestürzt und lehnte Totalherbizide und Insektizide immer mehr ab.

Der neue Stil

Durch den 2021 etablierten Mechanismus, dass jeder EU-Mitgliedstaat mit den GAP-Finanzmitteln nachweislich konkrete Ziele erreichen muss, wurden erstmals wissensbasierte Wirkungsketten als Förderrichtschnur herangezogen, während zuvor die Fördermaßnahmen und deren Flächenausmaß in hohem Maße vom Verhandlungsgeschick der Stakeholder gestaltet waren und nicht notwendigerweise Biodiversität, Wasser, Boden oder Klima zugute kamen.

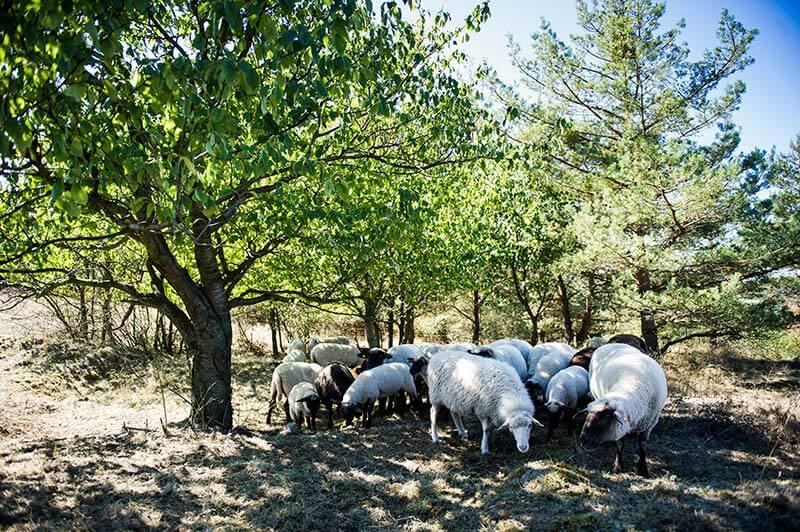

Nun war es für viele LandwirtInnen wieder lukrativ, Brachen, Blühflächen, Hecken, Streuobstwiesen und extensive Viehweiden anzulegen. Lokale Produkte aus alten Obst- und Gemüsesorten, Gewürzkräutern und von fast ausgestorbenen Nutztierrassen wurden von den KonsumentInnen stärker nachgefragt, sodass die LandwirtInnen bei vielen Produkten nicht mehr mit dem Weltmarkt konkurrieren mussten sondern auf Augenhöhe lokale Vereinbarungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel schlossen. Durch steigende Energiepreise, auch bedingt durch die längst überfällige Einführung der CO2-Steuer, wurde diese Entwicklung noch beschleunigt.

LandwirtInnen, Gemeinden, Schulen, Kindergärten, GastronomInnen und weitere lokale AkteurInnen begannen, sich verstärkt zu Initiativen zusammenzuschließen, die die Natur vor ihrer Haustüre nachhaltig zu nutzen und damit auch zu schützen verstanden – von Beweidungsinitiativen über lokale Vermarktungsideen bis zu bunten Gemeindeflächen und Schaugärten, die der breiten Bevölkerung Biodiversität vermitteln konnten.

Das alte Schreckgespenst und der vermeintliche Gegensatz vom Naturschutz einerseits und der industriellen Landwirtschaft auf der anderen Seite löste sich in Luft auf – Landwirtschaft, Handel, KonsumentInnen und Zivilgesellschaft wurden zu Partnern, die fortan ihre Bedürfnisse besser befriedigen konnten als zuvor.

In der Folge ging es mit vielen bedrängten Insekten-, Spinnen- und Vogelarten wieder langsam bergauf. Besonders im Grünlandbereich wuchs der Anteil der ein- bis zweimähdigen Wiesen mit Heunutzung bald wieder an, sodass die Wiesen wieder bunter wurden und zahlreiche Schmetterlings- und Wildbienenarten sowie das Braunkehlchen und der Große Brachvogel sich wieder leicht erholten. Aber auch im Ackerbau verbesserte sich durch steigenden Bio-Anteil, reduzierten und gezielteren Pestizideinsatz sowie Wiederherstellung der jahrzehntelang gerodeten Hecken und Feldraine der Bestand an Rebhühnern, Feldlerchen und Grauammern. Im Obstbau wurde wieder vermehrt auf Hochstammkulturen und Streuobstwiesen gesetzt, sodass Baumhöhlenbrüter wie Wendehals und Zwergohreule wieder Lebensraum fanden.

War in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg durch Mechanisierung und Intensivierung ein „Zehntes Bundesland“ für die Landwirtschaft geschaffen worden, so schufen Naturnützer und Naturschützer bis 2030 ein „Elftes Bundesland“ der naturnahen Kulturlandschaft.

Autor ist Gabór Wichmann von Birdlife Österreich.

Literatur:

Bergmüller K., E. Nemeth (2019): Evaluierung der Wirkungen von Agrarumweltmaßnahmen anhand von Vogeldaten. Im Auftrag des BMNT, noch unveröffentlicht.

Carson R. (1962): Silent Spring. Houghton Mifflin Company. Deutsche Übersetzung: Der Stumme Frühling. Biederstein, 1963.

Dvorak M., A. Landmann, N. Teufelbauer, G. Wichmann, H.-M. Berg & R. Probst (2017): Erhaltungszustand und Gefährdungssituation der Brutvögel Österreichs: Rote Liste (5. Fassung) und Liste für den Vogelschutz prioritärer Arten (1. Fassung). Egretta 55: 6-42.

Hallmann C. A., Sorg M, Jongejans E., Siepel H., Hofland N., Schwan H., et al. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10): e0185809.

Teufelbauer N., B. S. Seaman, M. Dvorak (2017): Bestandsentwicklungen häufiger österreichischer Brutvögel im Zeitraum 1998-2016 – Ergebnisse des Brutvogel-Monitoring. Egretta 55: 43-76.